Textos Literários

[E]verything is queer to-day.

[Tudo hoje está estranho.]

Lewis Carrol, Alice’s Adventures in Wonderland

Não quero mais a fúria da verdade. Entro na sapataria popular. Chove por detrás. Gatos amarelos circulando no fundo.

Ana Cristina Cesar, Cenas de abril

No meio de tão poucas pessoas, numa cidadezinha do estado de Ohio, surgiu aquela coisita em princípio de cor indefinida. Depois a tonalidade da pele foi se definindo, e viu-se que a menininha não tinha a brancura da cor local. As duas mães pesquisaram e descobriram que tinha sido uma falha do banco de esperma, o qual enviara o material de alguém de cor, coloured. Será que há homens sem cor?, um dia a futura adulta se colocaria tal questão, tentando encontrar, com nenhum êxito, homens e mulheres transparentes, feitos quem sabe de âmbar, mas descobriu que âmbar era também cor, justamente cor de âmbar, como seus dentes.

Por enquanto, nada percebia, embora no jardim de infância alguns de sua idade apontassem o dedo para ela e se afastassem como se tivesse um problema, uma falha visível, algum defeito notável de fabricação – somente um garotinho a tratava como igual. Na rua, a história se repetia, quando a viam com as mães, algumas famílias se desviavam, espantadas por aquela intrusão, logo ali, um lugar pacato há pelo menos um século.

Foi então que a mãe biológica, junto com a outra, a simbólica e afetiva, decidiu processar o banco de esperma pelo erro no envio, a despeito de se tratar de uma criança saudável, como declarou à imprensa. Esse a despeito de está sem aspas ou itálico: pode ser meu ou dela – seja como for ficou implícito nas declarações da matriarca: a despeito da cor, é uma criança saudável, que, como todas, tudo vê, tudo quer, tudo pode.

Porém ali a infante jamais teria o máximo da liberdade, quer dizer, ser tratada com isenção. Poderiam tolerá-la, mas tolerância é começo de arrepio, basta acrescentar o prefixo em sentido inverso. De modo que chegou para as mães o momento de indecisão, ficar ou partir: a comunidade branca de neve jamais a aceitaria, embora se chamasse Clara, ironias no destino de um nome, decerto por imprecaução materna. Se adivinhassem, Bruna teria sido uma denominação mais adequada.

Já fora difícil aceitar o casal – se não demonstrassem afeto em público, dava para suportar, no limite do trágico. Porém aquele defeito de cor ultrapassava todas as medidas locais. E não adiantava dizer que era só uma inocente menina, Clarinha jamais faria mal a alguém: o que os olhos veem o coração maltrata, e a viam tal qual era todo o tempo. Além disso, ela cresceria até se tornar uma mulher colorida demais.

Não se passaram dois anos, o pequeno grupo familiar foi tristemente embora dali, em busca de outro berço, novas luzes. O vilarejo se sentiu livre, enfim, do peso de tanta cor, a despeito do tamanho da guria. E voltaram a viver como se nada, ninguém, nunca.

Embora a criança fosse mestiça, uma gota de sangue bastava para presentificar o mal pressuposto. Ficou para as que partiram, de cor, a lição: não há cor neutra, pode-se não perceber, todavia o mal-estar se instala no vácuo de um olhar.

O enorme risco para os nativos seria, talvez, que a cor diferente atraísse outras & mais outras, espalhando-se por ruas, invadindo lares, campos, e desvirtuando o sagrado “bem-viver”. Afinal, todos sabem, no corpo, na terra, uma pequena mancha pode ser princípio de enorme invasão. Melhor não arriscar, riscando do mapa a pequena intrusa, com êxito, ufa! Chegaram a festejar com champagne cristalina. Ali é seguro todo inverno nevar. Bastante.

(05.X.14 / 22.XII.23)

* Narrativa incluída na coletânea inédita A outra aquarela do Brasil: Canto coral, que faz parte de um projeto lítero-visual com textos, imagens e instalação, cuja temática geral são os afetos & sexualidades divergentes.

© Evando Nascimento, 2024

EVANDO NASCIMENTO

Publicado no Jornal Rascunho na edição de Novembro de 2020. Pode ser lido em:

https://rascunho.com.br/ficcao-e-poesia/a-despedida/ (último acesso em 28.12.22).

“Es kommen härtere Tage”

[Dias mais duros virão],

Ingeborg Bachmann

Para ser lido ao som de

“Der Abschied”, de Gustav Mahler

Sei que meus poucos amigos e amigas ficarão chocados com este derradeiro post. Paciência. Não é apenas a eles e elas que me dirijo, já que meu perfil nesta rede social é público. Preciso contar parte de minha história, não para me justificar, mas para dar alguns esclarecimentos. Acredito em testemunhos, amo os documentários em que as pessoas falam de suas experiências, boas ou más. Porém não sou escritor nem filósofo, não esperem de mim nenhum discurso sublime: palavras, palavras, palavras. Me limitarei ao essencial. Meditei muito nos últimos anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, não tenho desejo de recuar da decisão tomada. Tudo começou alguns anos depois da morte de meu companheiro. Até então eu era bastante saudável, sem ser atleta, praticando musculação três vezes por semana numa academia próxima de casa. Sou um homem de mentalidade mediana, dotado de inteligência suficiente para me tornar funcionário do Banco Central, onde exerci cargo de confiança bem remunerado. Meu negócio são os números e não as letras. Sou hábil em assuntos de contabilidade e finanças, raramente utilizo máquina para meus cálculos. No entanto, dividi o mesmo teto durante vinte e dois anos com um professor cultíssimo da Universidade Federal, com quem aprendi muito por simples convivência e algumas leituras por ele sugeridas. Não chegamos a nos casar, pois não viveu o suficiente para alcançar sequer o contrato de união estável entre iguais, que já nos daria alguns direitos. Foi, contudo, um relacionamento pleno: tínhamos a mesma idade, nos conhecemos em torno dos dezoito anos e passamos a morar junto logo que assumimos empregos regulares. Tivemos uma vida em comum tranquila, meu temperamento moderado conseguia acalmar suas grandes ansiedades. Ele fomentava muitos projetos, imaginava livros fabulosos, que não conseguia escrever, mas tinha fama de excelente professor de língua e literatura italiana – seus avós foram imigrantes da Úmbria, e ele aprendera o idioma em casa com os pais perfeitamente bilíngues. Viajamos diversas vezes à Europa e conhecemos quase toda a Itália, inclusive visitando seus parentes, branquíssimos como ele próprio. Já eu sou um mestiço nato da capital baiana, que nunca perdeu o sotaque. Alguns me veem como “mulato” (palavra hoje proibidíssima), com

traços afrodescendentes, brancos e indígenas, outros como simplesmente moreno, e mais outros como negro; ter cor definida se tornou para muitos uma questão de morte ou vida. Pouco me importam as qualificações, porque raramente fui interpelado de forma racista; que eu lembre, apenas duas ou três vezes, nada muito relevante se comparado aos negros da periferia, que morrem todos os dias de bala, tortura ou fome. No sul da península da bota, muitos me viam como um tipo italiano, e me reconheci em alguns homens de mesma cor

da pele, com quem cruzamos. Todo a região mediterrânea é muito mestiçada, embora nem sempre se reconheça isso. Sou filho de um pai negociante abastado, o que me permitiu estudar em bom colégio particular de Salvador e depois vir fazer faculdade de economia no Rio, onde assim que cheguei encontrei o futuro marido – sempre o considerei desse modo, a despeito de não ter havido cerimônia oficial. Logo em seguida meu pai morreu, deixando uma boa herança, com a qual comprei o grande apartamento onde fomos morar em Ipanema, no décimo quinto andar de um prédio luxuoso, com vista para o oceano sem fim. Meu irmão passou a tomar conta dos negócios, e durante alguns anos me enviava rendimentos, depois parou. Não reclamei porque, nesse meio tempo, entrei para o Banco e, junto com o salário de Sandro, pudemos levar uma vida extremamente confortável. Não sou ambicioso. Além da Europa e da maior parte dos estados brasileiros, rodamos pelas Américas de sul a norte, fomos ao Marrocos e ao Egito, dois países de meus sonhos: o deserto era para mim um grande mistério, que, apesar da visita, permaneceu intocado – os dias tórridos e as noites gélidas do Saara estão entre minhas mais pungentes lembranças dessa bela época que gozamos. Atravessamos a África do Sul e a Angola do pós-guerra. Conhecemos também um pedaço da China, com sua Grande Muralha, bem como boa parte do Japão e da Rússia. Por fim, noutra ocasião passeamos pela Austrália. Demos a volta ao mundo em duas décadas. Pensamos em adotar um ou dois filhos, mas pressentíamos que perderíamos a

grande liberdade de viajar quando e para onde quiséssemos. Pode ter sido simples desculpa, o tempo passou e o sonho de sermos pais foi enterrado sem remorsos. Tenho sobrinhos lá na Bahia que me dão atenção, embora os veja pouco, somente quando vêm ao Rio a passeio. Com eles, obtenho alguma dose de afeto quase filial. Quando completamos quarenta anos, Sandro adoeceu de câncer no pâncreas e faleceu em poucos meses. O universo inteiro desabou em torno e dentro de mim. Passei meses de depressão profunda, pedi licença do

trabalho e me tratei com psiquiatra. Não pensei naquela época em morrer, me recolhi num limbo, em que nem mesmo sentia dor, imerso numa anestesia permanente, a qual me tirava o apetite e todas as energias. Foi o homem de minha vida, não concebia viver sozinho, nem arranjar um substituto. Pois era ele e era eu, éramos nós extremos nós. Depois de um ano, voltei ao Banco, com medo de ter forte redução salarial se continuasse ausente. Foi bom, me entreguei de alma, corpo e membros ao trabalho, virei funcionário exemplar, daqueles que ficam depois do expediente sem exigir hora extra. Ascendi meteoricamente na carreira e passei a ganhar muito mais. Após três anos da perda amorosa, conheci um rapaz de uns trinta e poucos, com quem tive um

curto relacionamento. Na hora de fazer amor, vinha a imagem do outro. E desde então é sempre assim: a figura dele me aparece como uma alucinação, instalando-se entre o eventual parceiro e eu mesmo, quase reencarnando no momento e no lugar inadequados. Depois de algumas tentativas frustradas, desisti de namorar quem quer que fosse, no máximo aceitei transas casuais, marcadas por aplicativo em algum hotel do Centro. Foi quando comecei a sentir dores intensas, a princípio nos músculos, depois também nos ossos, me

automedicando com anti-inflamatórios. Não dando mais conta sozinho da situação atroz, procurei um especialista. Diagnóstico: enfermidade degenerativa irreversível. O universo voltou a entrar em convulsão, dentro e fora de mim. Desde criança, nunca aguentei bem as provações físicas. Li em algum livro que Sandro me passou a seguinte frase, creio que de um autor francês: Sofrer é embrutecedor. Poupo meus eventuais leitores e leitoras de detalhes, narro por alto, tudo o que posso dizer é que sou um corpo que dói. Oitenta por cento do tempo me doo todo, os medicamentos e um pouco de sono são responsáveis pelos vinte por cento indolores. Faz alguns anos que não tenho sensação alguma de prazer, apenas de alívio quando os males dão trégua. Isso para mim não é viver. A única diversão é postar aqui algumas das belas fotografias que tiramos

nas viagens pelo globo, recebendo curtidas e alguns comentários elogiosos – meu público quase anônimo, pequeno e fiel. Busquei terapias alternativas, acupuntura, medicina chinesa, hindu, africana, simpatias, banhos de ervas, homeopatia, qualquer coisa que me recomendassem, nada fez efeito. No centro de tudo, como potência cósmica, somente ela, a Dor. Motivo pelo qual me decidi pelo autocídio; evito o termo clássico de propósito, pois vem cheio de uma carga moralista insuportável. Se você é católico, pentecostal, adventista, espírita, budista, xintoísta, xamã, adepto de candomblé, ou de qualquer outro culto, não desperdice seus juízos morais. Apenas se for capaz de sentir comigo a dor que deveras sinto poderá entender e quem sabe aceitar meus argumentos. Me acompanhe, portanto, com atenção e paciência, como deve ser sempre a leitura

dadivosa, e não apressada como costuma acontecer no mundo digital. Não sou um bruto materialista, apenas alguém que não tem religião, embora nascido em família bastante católica. Amo a vida acima de tudo, tirei o máximo proveito dela enquanto meu amado viveu, sofri o inferno com sua partida, mas sobrevivi. Agora

ninguém pode me obrigar a suportar até o fim esse dilaceramento exacerbado, que só faz aumentar, dia após dia. Sou muito racional, porém não desprovido de sensibilidade. Não se deixa um animal sofrer até o fim, praticando-se o sacrifício quando sua moléstia não tem solução – por que se deveria deixar um humano

viver sem esperança, penando como um condenado aos piores suplícios? Não nasci para me resignar à via crucis deste meu corpo! Penso que falta piedade aos que se declaram cristãos mas repudiam as mais do que justificadas decisões alheias, como se fossem o maior pecado. Até mesmo Jesus teve seu momento

de dúvida: Pai, por que me abandonaste? Completo a frase: se sabias que não sou Deus?! Se Ele não era, imaginem eu?! Peço-lhes apenas um pouco de… humanidade. Defendo apaixonadamente o direito à morte em certas circunstâncias, como defendo o direito à vida de um modo geral. Um homem, uma mulher, qualquer vivente deve ter o direito de findar quando lhe faltam os recursos para viver bem, sem dores desmesuradas e com dignidade. Faz alguns anos estou recluso com três cuidadoras que se revezam nas vinte quatro horas

dos sete dias semanais. Poucos amigos me visitavam, eram mais de telefonar ou de enviar mensagens pelo celular; com um deles costumava conversar às vezes por vídeo, da mesma maneira que com os sobrinhos. Todos à distância. Como verdadeira companhia, somente a Dor. Depois da pandemia, tudo piorou, as pessoas se fecharam ainda mais, os telefonemas, mensagens e bate-papos minguaram de repente. Também não sinto vontade de falar, pois virei monotemático, nem eu mesmo suportaria alguém que só sabe reivindicar o

direito a morrer quando bem quiser. A política nacional e mundial agravou meu desgosto: quem imaginaria, décadas atrás, que algumas das maiores nações estariam hoje tomadas por governos extremistas, que só pregam o ódio xenofóbico, racista, misógino, homofóbico etc.? Como era previsível já há algum tempo, a Amazônia e o Pantanal neste momento em que escrevo queimam, a Califórnia também arde em chamas, o mesmo acontece durante os verões de alguns países europeus, como Portugal e Espanha, e até na Argentina e na Austrália o fogo campeia. Enquanto isso, os polos derretem, a Sibéria superaquece, e esse é somente o começo do horror – por deliberação humana, as forças da destruição se apossaram do planeta. Tudo muito natural. Parece que a maioria da humanidade resolveu praticar o suicídio coletivo… Nunca fui politizado mas tenho aversão ao autoritarismo, pois cresci numa ditadura e conheço a falta de liberdade. O horizonte asfixiado destes tempos me tornou ainda mais sombrio. Tampouco gosto da palavra “eutanásia”, que quer dizer “boa

morte”. Não existe morte boa! Nem ruim! Depois que se parte, o ato de morrer perde todo sentido ou valor. Tudo acaba, viramos pó, névoa, nada. Adão foi o primeiro boneco de barro, Eva foi sua companheira, feita de mesmíssima matéria. À lama original voltaremos todos e todas, sem salvação. O que existe, sim, é morte mais ou menos dolorosa, mais ou menos prolongada – algumas parecem não chegar nunca, por mais anunciadas, sem que nenhuma autoridade ateste o ponto final. A existência de uma pessoa pode ser contada a partir dos

inúmeros documentos oficiais: registro de nascimento, atestado de vacinação, certidão de casamento, comprovante de residência, diplomas de todo tipo, escritura de imóveis, petições, certificado de idoneidade financeira e/ou moral, procurações… até chegar a vez da geralmente indesejada certidão de óbito. Depois que me aposentei por invalidez, todo mês de meu aniversário sou obrigado a entregar minha “prova de vida”, um documento assinado de meu próprio punho, me autodeclarando “vivo”. Muitas reticências nisso… É um dos

poucos momentos em que saio de casa, não imagino que alguém possa fazer a declaração em meu nome. Não tem como passar uma “procuração de vida” para um parente, amigo ou advogado, ninguém pode se apresentar “vivo” em meu lugar. Faço então o sacrifício. Só espero que não me peçam uma “prova de morte”, quando tudo terminar – já imaginou a assombração voltando para dizer ou escrever Ex-me aqui?! Seria hilário, não fosse tenebroso. Se pudesse, iria para a Suíça, a fim de alcançar o repouso imediato e definitivo, segundo minha

vontade. Mas a burocracia para obter essa licença especial é imensa, e com esse governo neofascista que temos, se tornou impossível. A morte assistida nos casos terminais deveria ser um direito irrevogável de qualquer cidadão. A responsabilidade incumbiria ao Estado, com o consentimento do maior interessado, no caso, eu mesmo. Sei que no momento isso é utópico, daí resolvi tomar as rédeas de meu destino nas mãos. Descobri na Internet uma nova droga, que extermina o usuário de modo fulminante. O efeito leva uns dez minutos para ocorrer, antes disso nada acontece, nenhum incômodo, só a espera do momento liminar, a última fronteira. Tomarei alguns soníferos poderosos, junto com a pílula fatal, e deixarei que o veneno atue durante o sono. Não gostaria de assistir ao espetáculo do instante de minha morte, o pífio grand finale – seria preciso muita fantasia para acreditar no final grandioso de um indivíduo comum. (Mais não digo sobre o fármaco letal porque não pretendo influenciar ninguém, prescrevendo receita de como se matar de forma eficaz, essa culpa não levarei para o túmulo.) Nas cirurgias a que fui submetido, desejei fervorosamente que não despertasse depois de passar o efeito da anestesia. Não temo aquele “país não descoberto”, do qual fala uma peça de Shakespeare, que vi no Teatro Casa Grande com Sandro, penso ter sido o Hamlet. Não há país nenhum mais além, nem mesmo há paz, nem o vazio, o qual ainda seria alguma coisa. Nada, tudo acaba no Nada. Esse Nada absoluto que é, provavelmente, o mais difícil para nós imaginarmos. Mas há: Nada de nada vezes nada. Porém não quero servir de exemplo a ninguém, minha vida é inexemplar (se o adjetivo existe), a experiência só serve para mim mesmo. O sentido do viver me escapa em definitivo. Pouco importa, mais do que nunca existir me parece uma arte do improviso. Quando tentei driblar o acaso, ele me passou a perna, e desmoronei. Seja como for, me reconheço até certo ponto da trajetória como bon vivant, que agora não mais

deseja sobreviver. Na juventude, condenava o suicídio, achava uma covardia; hoje o compreendo em toda sua extensão, mas penso também que muitas vezes pode ser evitado. Meu autocídio terá uma finalidade precisa – acabar com o sofrimento extremo e gratuito, quando não há mais cura. Cada caso é um, nenhuma existência pode ser medida por outra. Repito: suspendam vossos julgamentos, a responsabilidade dos atos só recai sobre meus ombros. Por vício de profissão, contabilizo tudo, entretanto não estou certo se o saldo final é credor

ou devedor. Em meu livro de razão, o balanço geral aparece como positivo. Sei, todavia, que a conta não fecha nunca, pois falta a visão geral do orçamento, dos custos imprevistos, das dívidas ignoradas (aquilo que se deixou de fazer, e depois acaba sendo tarde demais), dos grandes prejuízos. Já não interessa, abro mão do cálculo exato, que é mesmo inviável. Nem o maior matemático conseguiu equacionar sua própria existência. De qualquer modo, como deixei claro, o resultado para mim é sempre noves fora ZERO. Sobraram apenas os bens

materiais que consegui acumular, mas que não terão utilidade alguma quando chegar a hora fatal. Pensando nisso, lavrei testamento semana passada num cartório do bairro, legando todos os bens para os queridíssimos sobrinhos, que de fato merecem, apesar do pouco contato nesses últimos meses. Me desculpo pelo longuíssimo texto sem pausas nem respiros, que preferia ter resumido em poucas palavras, mas a gente se excede por força da paixão, e a minha é sair de cena o quanto antes. O resto, silêncio. Era só isso o que tinha a declarar. Finalmente, depois de muitos anos sofridos, terei alguma satisfação: em minutos será realmente o ansiado FIM.

P.S.: apesar da amargura manifesta nas linhas acima, guardo esperanças de que a humanidade encontrará uma saída para seus impasses. Dias piores ainda virão, e aí quem sabe chegará também a Idade da Razão (rima

involuntariamente pobre).

P.S. 2: não terei tempo para ler os comentários a esta postagem. Não adianta apelar para sessão espírita, a fim de contestar ou apoiar minha atitude – a existência póstuma é realmente um mito…

(15.IX.20)

Evando Nascimento é escritor, professor universitário, ensaísta e artista visual. A desordem das inscrições: contracantos (7Letras) é sua ficção mais recente. Em 8 de agosto completou 60 anos.

© Evando Nascimento, 2024

EVANDO NASCIMENTO

Publicado na revista Piauí, São Paulo, Edição 170, nov. 2020.

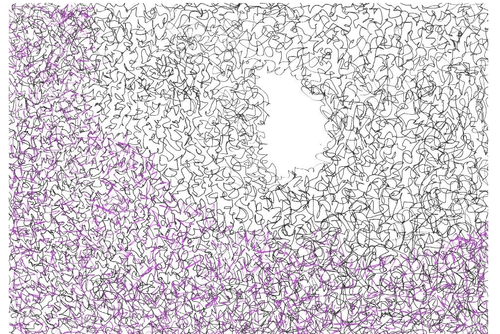

Crédito da ilustração: Pedro Franz.

Eles e nós: os estrangeiros passaram da ameaça velada à explícita, exibindo cada vez mais revólveres e armamentos de que não fazíamos a mínima ideia, nem imaginávamos para que serviam – CREDITO: PEDRO FRANZ_2020

Ninguém sabe exatamente quando tudo começou. Estávamos distraídos com nossos afazeres e de repente nos demos conta de que algo havia mudado. Começaram a aparecer pessoas estranhas, que foram comprando terras e habitações, instalando-se nas regiões. De uma forma geral, tendemos a acolher bem os estrangeiros. Temos nossos preconceitos, mas costumamos ser tolerantes com o comportamento alheio e acabamos por ignorar as divergências.

Inclusive meus colegas e eu, que formamos agora uma sociedade secreta, estávamos tão empolgados com nossas tarefas que saudamos aquela chegada com as melhores expectativas. Não era a primeira vez que recebíamos forasteiros com intenções de residir, alguns alugavam um cômodo em nossas casas ou construíam as próprias, fixando-se, trabalhando e constituindo família. Dizem os antigos de boa memória que foi assim desde sempre: nunca houve um grupo originalmente nascido no local. Dois ou três séculos atrás, esta era uma área ainda inexplorada do continente, que foi descoberta quase por acaso, atraindo de imediato aventureiros e curiosos.

Implantou-se aqui uma harmonia de interesses, embora, claro, houvesse no início trapaceiros, que foram aos poucos deixando de lado seus péssimos costumes. De modo que, no século passado, já formávamos uma pequena nação independente, com tudo o que é preciso para viver confortavelmente, sem enriquecimento exorbitante. E assim fomos até bem pouco tempo atrás. Ninguém desejava trabalhar em demasia porque, se isso acontecesse, sabíamos que dois problemas surgiriam. Primeiro, haveria pouco tempo disponível para diversão e, segundo, seria necessário ter cada vez mais empregados, quer dizer, escravos, para dar conta do negócio ampliado. Isso contradizia nossa índole, não nascemos nem crescemos com esse propósito.

As lideranças não tinham grande poder sobre nossas atitudes. Diria o contrário: os chefes sempre foram obrigados a se curvar a nossas aspirações. Como isso foi possível? Bem, eles não nos representavam, nem lhes delegávamos qualquer função arbitrária. Como nossa população não é muito grande, eram feitas consultas regulares sobre nossas carências, vontades, insatisfações, dúvidas, projetos e tudo o mais. A partir dessas sondagens constantes, eram traçadas metas de realização. Depois de certo tempo, eles eram obrigados a prestar conta de tudo o que foi feito para facilitar nossas vidas. Como disse, não detinham nenhum domínio sobre nós; nós é que decidíamos como eles deveriam proceder para o bem comum. Dizem que noutros lugares isso corresponderia a uma doutrina utópica. Aqui não havia utopia nem doutrina, as coisas se fizeram ao longo do tempo, e ninguém jamais desejou mudar.

Até que o curso dos acontecimentos se alterou, e aí a verdadeira história começa. Parece fábula, pois nada faria prever tal enredo, mas foi justamente assim que ocorreu, como um mau roteiro, que não foi ensaiado pelos atores, e estes foram obrigados a estrear sem conhecer o desfecho.

Pois bem, os estrangeiros se estabeleceram aos poucos, sem que víssemos plenamente quem realmente eram. Pareciam somente mais uns, dentro de uma vaga periódica de migrações. Difícil era ir embora daqui; durante um tempo infinito, quem chegava nunca queria partir. A temperatura, a relação entre as pessoas, a falta de ansiedades, a disponibilidade de bens, enfim, são tantas qualidades que, segundo consta, para outras nações nos tornamos um exemplo a ser imitado.

Então eles chegaram, e quando notamos, portavam armas. A princípio, discretamente. Em seguida, de modo cada vez mais ostensivo. Ora, nosso exército sempre existiu apenas para constar, como instituição inútil. Todos os militares exerciam profissão civil, e somente na juventude se preparavam para algum eventual combate, que nunca ocorreu. Jamais se cogitou uma sublevação local, não havia nenhuma razão para isso. Nossa polícia inexistia. Os poucos armamentos de que dispúnhamos estavam enferrujados. Facas e facões só tinham uso na cozinha ou na lavoura. Em suma, éramos uns despreparados para quaisquer atos violentos, alguns de nós jamais testemunharam uma verdadeira briga. Quando começava uma discussão, vinha sempre alguém intervir, pacificando os oponentes. E nós queríamos isso, que houvesse uma mulher ou um homem, de qualquer origem, para nos proteger de nossos próprios impulsos. Solidariedade era nossa palavra de ordem, sem carecer de elucubração teórica, apenas como prática cotidiana de bem viver.

De onde vieram, ignoramos. Alguns afirmaram que eram pessoas do Norte, com atitudes sabidamente belicosas. Outros certificaram que só podia ser um povo do Sul, com fama de dominador. Ou então do Leste, que desconhecemos inteiramente. A Oeste, temos apenas o oceano. O mistério era entender por que não nos procuraram antes. Talvez porque nossas fronteiras não são fáceis de atravessar, estamos cercados por montanhas escarpadas, esse nosso vale é um enclave benigno. Como nunca fazíamos comércio com outros povos, pois consumíamos o que produzíamos, sem excesso nem falta, o contato externo quase não ocorria.

Para aqui chegar, é preciso se submeter a condições climáticas extremas, arriscando a vida nos desfiladeiros; nossa costa marítima é plena de obstáculos, com risco de naufrágio. Jamais desejamos melhorar as estradas para o exterior, porque não víamos nenhum ganho nisso. Quem vinha era sempre acolhido, entrando no ambiente geral de bem-estar. Mesmo os mais tumultuosos, cedo ou tarde se adaptavam, sem que precisássemos convencê-los de nossos valores. Não tínhamos sequer consciência de nossos reais valores, que eram incorporados muito cedo, e não precisávamos aprendê-los na escola, onde o ensino era uma prática constante de relacionamento. Sei que é difícil explicar isso a desconhecidos, nem encontro as palavras exatas para descrever. Não desprezávamos vossas ciências e filosofias, achávamos tudo muito importante, mas vivíamos nossa ciência e nossa filosofia no dia a dia, sem precisar fixar normas de convivência. Éramos todos artistas, na medida em que só fazíamos o que nos dava prazer; mesmo as atividades mais árduas eram encaradas com contentamento. Pintávamos nós mesmos as moradas, elaborávamos o belíssimo artesanato, cultivávamos jardins e hortas invejáveis, sem muito esforço porque a terra é fértil. Nem tudo o que plantávamos dava, porém o que dava era suficiente para nos satisfazer, nem mais nem menos.

Diziam até que essa nossa alegria constante era genética. Balela. Se fosse assim, como explicar então que pessoas de diversas procedências adotassem, com maior ou menor facilidade, nossas disposições? Os especialistas de fora, que por aqui passavam, afirmavam que éramos uma exceção na história do planeta. Podia ser, mas como não conhecíamos o resto da humanidade, não podíamos declarar nada a esse respeito. A vida nos era doce, vencíamos cada dificuldade ao sabor das estações, como quem dança conforme a música do momento, sem se preocupar com o tempo que fará amanhã ou depois. O clima sempre nos foi favorável.

Até que chegaram e não se adaptaram ao nosso ritmo de vida, porque não quiseram. A única coisa que consigo discernir é isto: eles não desejaram ser como nós, nem muito menos compreender quem éramos. O mérito deles foi nunca terem escondido nem disfarçado o mau comportamento. Nós é que fingimos não ver, talvez por falta de experiência. Mal assimilaram nossa língua, no máximo algumas frases, com vocabulário restrito. Não se misturavam, apenas construíam suas residências ignorando a arquitetura local, organizavam o próprio comércio e sobretudo indagavam a respeito de nossas riquezas ocultas. Olhávamos espantados aqueles rostos inquisitivos: o que desejavam mesmo, que ia muito além de nossas preocupações habituais? Tinham ouvido falar em minérios numa parte das montanhas. Devia ser verdade, corria a lenda até de uma mina de pedras preciosas, todavia ninguém jamais se interessou em procurar, muito menos em explorar: caso fosse achada, o que ganharíamos com isso? Somente mais trabalho, mais preocupação, menos alegria.

Entretanto, eles não pensavam assim. Começaram a insinuar ameaças se não lhes fosse informado o local das jazidas, que sem dúvida existiam. Os olhos chamejavam quando pronunciavam palavras inusuais para nós: “ouro”, “diamante”, “prata”… Como nada disso nos interessava em absoluto, sugerimos vagamente uma localização. Se dirigiram para lá e, depois de alguns meses de exploração, nada encontraram. Voltaram furiosos, com ares que a maioria de nós jamais tinha visto, nem em nossas raras discussões. Passaram da ameaça velada à explícita, exibindo cada vez mais revólveres, rifles e armamentos de que não fazía-mos a mínima ideia, nem imaginávamos para que exatamente serviam.

Cansados do assédio, solicitamos a nossos chefes que fossem atrás de algum ancião que pudesse ajudá-los a encontrar o “tesouro” escondido, preciosidade sem nenhum valor para nós. Foram então localizados dois homens quase centenários, que sabiam alguma coisa. Os tais levaram ambos os anciãos e ficaram um longo tempo com eles, colhendo todo tipo de informação. Depois os libertaram. Os dois homens voltaram muito perturbados por toda aquela truculência, vindo a morrer pouco tempo depois.

O fato é que encontraram o que ansiavam, e desde então vivemos em turbilhão. Toda a pequena nação se transformou radicalmente nesse meio-tempo. Agora somos seus empregados, ganhamos relativamente bem, mas trabalhamos em dobro. Outras pessoas como eles, e até mesmo piores, vieram também morar aqui, modificando toda a cultura local. Atualmente dispomos de fábricas, bancos, farmácias, hospitais, restaurantes, delegacias, prisões, loterias e até manicômios, que tomam um tempo absurdo de nossas vidas. Alguns de nós se suicidaram por incapacidade de adaptação, outros se metamorfosearam completamente e agem como eles, a maioria se conformou e suporta o pior com medo de ser massacrada – e nós não tínhamos conhecido nenhum homicídio em mais de um século! Eles argumentam risonhamente que nossa qualidade de vida melhorou muito, não sabíamos o que era realmente viver antes daquela auspiciosa chegada. Isto sim é civilização!, é o que afirmam, zombeteiros.

Os mais conformados dos nossos tentam nos convencer de que tudo não passa de um grande equívoco: não éramos tão felizes, do mesmo modo como não somos tão infelizes agora, tudo é uma questão de perspectiva – ou falta de… Segundo eles, deveríamos aceitar este ínterim em que vivemos como definitivo e aproveitar o que de melhor possa nos oferecer; a vida é curta, não temos tempo a perder etc. Instinto de sobrevivência? Cegueira? Servidão voluntária?

Recentemente, grassou entre nós a epidemia de um mal desconhecido. Não quero me estender sobre isso, apenas conto por alto. Alguns dizem que o elemento maligno veio do exterior, trazido voluntariamente por alguns deles para nos contaminar. Outros têm certeza de que o problema surgiu aqui, provavelmente por contágio de algum animal que criamos. Nossos sábios ainda não encontraram uma solução, e estamos entregues aos dissabores da gravíssima enfermidade. Desde então, foram muitas vidas perdidas. Usaram isso para nos subjugar ainda mais, culpando-nos pelo que não fizemos e exigindo maior esforço de produção, a fim de compensar o declínio econômico causado por tantas perdas. Não desenvolvemos religião, mas agora cremos que o inferno existe – assim como tínhamos o paraíso não faz muito tempo, sem saber.

É muito difícil aguentar este amargo entretempo que vivemos. Os poucos que, como meus amigos e eu, conseguem refletir minimamente sobre o acontecido constatam o resultado pavoroso disso tudo. Estamos cada vez mais enredados nessa trama ruim. Tendemos a considerar nossos passivos irmãos como “gado”, porém acho uma comparação injusta: os bichos não têm culpa nenhuma de serem submetidos aos humanos. Enquanto nós, ah, nós deveríamos fazer o impossível para nos livrarmos desses invasores.

O drama de nosso pequeno grupo resistente, no entanto, é descobrir um método para combater o inimigo sem usar suas armas. Porque, se procedermos como eles, nos igualaremos ao pior, e aí a existência neste minúsculo país jamais voltará a ser como antes. Sem falar das muitas vidas que seriam sacrificadas no embate, tal como eles tanto apreciam. Mal suportamos este intervalo dramático, paralisados entre um ato e o próximo, esperando que a pausa não dure demasiado e que o desenredo ocorra a nosso favor. Aliás, o tempo escoa vertiginosamente, e se demorarmos muito a agir, o estrago que estão fazendo será irreversível. Precisamos resolver logo este impasse: nem “gado” (pobres animais!), nem truculentos queremos ser. Decidir é preciso, mas é quase impossível. Qual a saída?

* EVANDO NASCIMENTO É escritor, ensaísta e professor universitário. Autor, entre outros, de Cantos do mundo (Record) e Cantos profanos (Biblioteca Azul). Este relato integra o livro inédito A desordem das inscrições. Vive no Rio de Janeiro (RJ).

* EVANDO NASCIMENTO É escritor, ensaísta e professor universitário. Autor, entre outros, de Cantos do mundo (Record) e Cantos profanos (Biblioteca Azul). Este relato integra o livro inédito A desordem das inscrições. Vive no Rio de Janeiro (RJ).

© Evando Nascimento, 2024

EVANDO NASCIMENTO

Publicado na revista Olympio, Belo Horizonte, Tlön/Miguilim, n. 2, dez. 2019, p. 158-165.

Desde criança, mostrou habilidade rara com as mãos. Era capaz de transformar em pequenos bonecos e carrinhos qualquer material que tocasse: latas de conserva, fios elétricos, caixas de papel, pedaços de pano, rolos de filme, e até mesmo o simples barro, escavado no barranco ao fundo do quintal. Com isso, desdenhava dos presentes, relativamente caros para as posses da família, quando os recebia no aniversário ou no Natal.

Já o irmão dois anos mais velho agia de modo bem diferente. Era o primeiro a abrir os brinquedos e rapidamente decifrava o modo de montá-los. Logo se entediava com aquela facilidade, e já ia para a rua, jogar gude, futebol, pião ou qualquer brincadeira da temporada. Tinha muitos amigos na escola e fora dela, parceiros de jogos, natação e de caçar passarinhos, coisa que arrepiava com muitas penas o mais novo.

Este sentia certa atração pelas brincadeiras das meninas, proibidíssimas pelos adultos como coisa letal para qualquer menino. Invejava a prima que vestia e despia as bonecas a seu bel prazer, fazia comidinhas, brincava de casinha. A seu modo também aprendeu a construir um lar sozinho, ou melhor um mundo de joguetes todo seu. Ia juntando peça por peça que criava num baú atrás da cama, no quarto que dividia com o irmão. De vez em quando reunia todas as criações numa área que limpara expressamente para isso. Ali podia armar um pequeno circo com leões de barro, elefantes de papel, palhaços de pano, e ficar horas imaginando o espetáculo acontecer, imitando a voz do apresentador, um elegante senhor feito com papel-cartão, tirado às escondidas do escritório do pai.

Em outros dias, preferia subir o morro no fundo do quintal, se esconder no mato, observando os pássaros e os insetos durante horas. De vez em quando, percebia o movimento de um réptil, mas não se assustava, ainda que fosse uma cobra, se sentia imune àquele perigo. O mal para ele estava noutro lugar. Quando lhe perguntavam por onde andara durante todo aquele tempo de ausência, respondia com ar desatento, por aí.

Às vezes acontecia de encontrar alguns meninos no matagal por acaso, e aí as travessuras comuns entre garotos de sua idade lhe davam bastante prazer – eram seus momentos de comunhão com os semelhantes, em tudo o mais diferentes. A mãe, desconfiada daquelas fugas, passou a proibi-lo de escapar na parte da tarde, quando não tinha aulas. Foi um tormento. Refugiava-se na leitura, no desenho, nos pequenos objetos que fabricava, arriscando também alguns versinhos, ressonância dos poemetos que lia na escola.

Tirava excelentes notas, embora não interagisse muito com os colegas, ou até por isso. Concentrava-se na única coisa que não o entediava, seu universo particular. Os parentes chegaram a desconfiar de algum distúrbio psíquico, mas como se comunicava bem quando queria, e ainda por cima tinha intelecto acima da média, descartaram a hipótese. O pai olhava com estranhamento e certa admiração aquele pequeno selvagem na casa que erguera com tantos esforços. Alegrava-se por todos os resultados que obtinha nos estudos e até gostava dos brinquedinhos fabricados pelo rebento. Nunca intervinha na educação dos dois filhos, achava que aprenderiam por imitação, como os demais mamíferos, elefantes, leopardos, baleias.

Na adolescência, o hábito do isolamento se consolidou de vez, vivia entre o colégio, o quarto e o morro enfim liberado por ser agora um adulto em miniatura. Seus colegas já não o procuravam para os prazeres da mata, ele se resolvia sozinho. Passava horas elaborando artefatos cada vez mais sofisticados, por pura intuição. Uma vez levou um de seus objetos para o professor de técnicas manuais ver, causando-lhe grande espanto, pela engenhosidade. O mestre aconselhou-o a seguir uma profissão que requisitasse o uso das mãos e/ou a construção de máquinas, como engenheiro mecânico, projetista, arquiteto, algo nessa linha. A última coisa que mencionou foi “artista”, com muitas aspas no ar. Logo descobriu que não queria seguir nenhum ofício por assim dizer oficial. Por volta dos dezesseis anos, realizou a primeira fuga de casa, passando dois dias sem que soubessem onde estava. Quando retornou e lhe fizeram mais uma vez a antiga pergunta, respondeu apenas, por aí. Os pais o proibiram de sair sozinho, deveria sempre estar acompanhado do irmão, o mais duro castigo. Nunca tivera o outro como verdadeiro companheiro. Apesar de certo afeto desenvolvido pelos anos de convivência, não se via naquele que em tudo seguia os passos do pai. O mais velho por aquela altura já sabia dirigir, tinha várias namoradas, adorava festas, em suma configurava o primogênito modelo.

Aguentou aquela para ele má companhia por dois anos. Aos dezoito sumiu de casa e nunca mais voltou. Durante meses os pais nada souberam de seu paradeiro. A mãe quase enlouqueceu, era o filho mais amado. O pai empreendeu todo tipo de busca, na mata que cercava a cidadezinha, nos vilarejos próximos, em outras cidades. A polícia tampouco localizou o fugitivo, embora já estivesse bem difundida sua índole escapista.

E era. Desde muito cedo, percebeu que não tinha nenhuma aptidão para a vida comum. Não sonhava em reproduzir um lar como o dos pais, em manter relações com a boa sociedade, nem principalmente em ter um emprego regular. Compromisso não era termo de seu vocabulário. Sabia por intuição que sucumbiria ao tédio e ao suicídio caso se encerrasse entre as paredes de um escritório, loja ou fábrica. Seu código pessoal era aberto, não cabia intramuros, nem admitia restrições. Por isso caiu no vasto mundo.

Um grupo de jovens que passara em sua cidadezinha quando tinha dez anos lhe dera a inspiração. Identificou-se de imediato com aquela vida sem protocolo, não tinham hora para nada, comiam e bebiam o que desejavam, dormiam onde arranjassem abrigo, sorriam muito, cantavam, dançavam, e viviam dos artefatos que fabricavam. Esses sou eu!, estremeceu de júbilo, todavia precisou esperar mais oito anos para se libertar das convenções, matando a família e prosseguindo.

Na fuga, agregou-se a um pequeno grupo de que ouvira falar na cidade vizinha. Os habitantes desses lugarejos temiam muito aqueles que indigitavam como vagabundos, indivíduos sem família, sem princípios, sem classe. Conviveu pouco tempo com aqueles desclassificados, logo seguiu sozinho para uma cidade mais distante, longe da varredura familiar. Não tinha pendor gregário, mesmo convivendo com seus pares. Sentiu-se absolutamente em casa dormindo nos parques, sob os viadutos ou onde bem lhe condizia. Quando fazia muito frio, podia alugar temporariamente uma vaga de pensão, logo que o tempo melhorava, prosseguia.

Não teve jamais dificuldade em ganhar dinheiro, seus artefatos encantavam as mulheres, que notavam o talento de verdadeiro joalheiro. As crianças também ficavam fascinadas por seus pequenos brinquedos, muito distintos dos produtos industriais. Depois de quase um ano sumido, resolveu ligar para casa, somente para tranquilizar os pais. A mãe se declarou devastada, disse que tomava calmantes para dormir por causa da ausência. O pai foi contido, demonstrou tristeza, mas quis saber apenas se ele estava bem, se precisava de algo. De nada, estou ótimo! Mandou um abraço para o irmão e desligou.

Assim se desinibiu de vez, sua força leonina se espraiou em trabalhos, caminhadas, reflexões por horas incontáveis. Namorava moças e rapazes, gostava dos dois, com leve preferência pelos últimos, pela selvageria do embate amoroso; porém as mulheres lhe reservavam outras delícias. Passava algum tempo com um parceiro ou parceira, depois separava, não tinha desejo algum de formar casal. Sentia prazer intenso em compartilhar horas e até dias com os e as camaradas, depois se recolhia à solidão, seu bem maior.

Dialogava com os pássaros, aprendendo a linguagem deles, convivia com os pequenos animais dos matos, onde podia passar dias comendo frutas, tomando banho de rio, pescando. Inúmeras foram as experiências de viver o que ainda chamamos de natureza. Não viver na natureza, mas vivê-la, diretamente na pele, por todo o corpo nu. Ali por entre as folhas, sentindo o roçarem as formigas e pousarem os insetos que não o picavam, comendo peixe cru, temperado com folhas que escolhia, sem sal, se alimentando de tudo o que considerava bom, deixava sua humanidade para trás, e virava meio-animal, meio-vegetal. Chegou a ficar meses naquele estado semiprimitivo. Seu sonho era vir a ser peixe, ave ou felino indomado. Seria um grande conforto não depender mais de lojas para vestir, supermercados ou restaurantes para se alimentar, carros, ônibus e bicicletas para se deslocar, estes últimos, aliás, sempre pouco utilizou, seu meio de transporte preferido era a pé.

Depois retornou com mais vigor à selva selvagem da cidade. Retomou seus artefatos, ganhou dinheiro, e ligou para a família. A mãe tinha morrido fazia um ano e o pai estava muito mal, com enfermidade degenerativa acelerada. O irmão casara e vivia numa outra cidade, com mulher e filhos pequenos, não podia manter o genitor em casa. Este vivia sozinho com uma senhora que cuidava de tudo, porém sem forças para realizar todas as tarefas.

Ele não pensou muito, assim que soube da notícia, retornou. Não como filho pródigo, que não era. Apenas para cuidar do pai, que tanto amava. Foram meses de dedicação absoluta, abriu mão de todos os seus adorados hábitos de não ter hábito regular. A única coisa a que não renunciou foi dormir no chão, sobre uma esteira, ao lado do leito paterno. Acordava durante a noite, para verificar se estava tudo bem, ministrava os remédios nas horas certas. Despertava com o nascer do sol, como tanto apreciava, ia para a cozinha preparar as refeições do dia. A senhora somente prestava alguma assistência, satisfeita de ter auxílio tão firme. Dava banho no velho, vestia-o, levava para o passeio matinal. Os vizinhos observavam estarrecidos aquele fantasma que já acreditavam morto, não o pai, mas o filho ressurgido. Reprovavam-lhe as vestes, as maneiras e os cabelos longos, a barba por fazer – admiravam a dedicação filial. Era sem dúvida belo o espetáculo do amor em tempo integral. O outro irmão somente aparecia uma vez por mês, sem a esposa e os filhos, em nada ajudava, depois partia.

Até que um dia, acordou mesmo antes do sol levantar, notou provavelmente durante o sono a ausência da respiração ofegante do pai, constatou o trespasse. Derramou algumas lágrimas, cuidou do corpo, vestiu as roupas adequadas, ligou para o irmão distante, encomendou os serviços funerários, avisou a vizinhança. Comprou ele mesmo as flores preferidas do pai, girassóis. Arrumou tudo na sala, desorganizando o que os empregados da funerária tinham feito. Quando chegaram para o velório, as pessoas se maravilharam com aquele fino décor. O conjunto deve ter sido o trabalho mais belo que realizara até então. Sua obra-prima.

Enterraram o velho no final da tarde, no cemitério em cima do morro. Fechou a casa, dispensou a empregada prometendo sempre assisti-la financeiramente até o fim de seus dias, por meio de depósito em conta onde quer que estivesse (valia a pena o sacrifício de entrar de vez em quando num banco para ajudar quem chorou junto com ele a perda). Despediu-se do irmão, dizendo que abria mão da herança; solicitou apenas que, se pudesse, comprasse uma pequena casa para a velha, que estava na residência desde que eles nasceram, essa coisa tão brasileira de ter agregados para explorar, como falsos membros da família.

Nunca mais retornou à cidade. Continuou a fazer aquilo que mais lhe aprazia: viver. Chegaram a lhe propor que abrisse uma pequena butique, seus artefatos tinham grande valor, certamente ficaria rico. Era um artista. Riu da proposta e do título honorífico, deu de ombros, prosseguiu. Viveu mais de setenta anos, por onde passava sempre agradava com seus lindos trabalhos, lhe ofereciam comida, abrigo, até morada definitiva. Sorria sempre e dizia com orgulho, Minha casa é o mundo. Na hora de partir, recolheu-se ao mato fechado, não queria enterro, deitou, apagou e se deixou devorar pelos animais, seus verdadeiros irmãos, pelos vermes e outros agentes decompositores. Volveu como bem desejou ao barro que desde menino tanto amava.

(02.III.19)

© Evando Nascimento, 2024

Um novo artista da fome (2016)

EVANDO NASCIMENTO *

ilustrações THEO SZCZEPANSKI

Texto pulicado na edição #193 do Jornal Rascunho maio 2016 / Dom Casmurro.

Estêvão resolveu um dia se tornar o maior performista do mundo. Estava cansado de ser pintor, carreira que abraçara com paixão havia cinco anos, mas que não trouxera os resultados esperados. Todavia, em vez de dinheiro, desejava celebridade, prestígio, glória. Pois de riqueza não carecia, porém de consagração sim: nasceu numa família carioca abastada, residente há tempos num tríplex da Avenida Rui Barbosa, fronteira entre a Praia de Botafogo e a do Flamengo, vista cinematográfica para o Aterro e a Baía. Vivenciou o tédio que uma criança burguesa sofre, cheia de mimos, com babás e serviçais em abundância, todos negros e mulatos, tal como se vê nas telenovelas exportadas mundo afora ou nessas gravuras retratando o Rio do século XIX — a família branca sendo cortejada por seus nem sempre bem tratados escravos. Ele conhecia perfeitamente tais imagens, sobretudo aquela de Debret, em que uma senhora luzidia, de opulenta estirpe lusitana, dá de comer a um garotinho, futuro servo, como se cãozinho fora.

Não ficava abalado com essa cena tipicamente brasílica, mas se comovia com a beleza plástica das representações do genial francês. Pois muito cedo Estêvão decidiu ser pintor, para grande desgosto da família. Por se tratar do primogênito, o pai o imaginara como o futuro presidente da indústria de tecidos, assumindo o posto que antes fora do bisavô, do avô, e dele mesmo, o pai, numa nobre sucessão patrilinear. Para piorar as coisas, era o único filho homem, tendo apenas uma irmã. De nada adiantou a pressão, Estêvão bateu pé, dizendo que seria pintor ou então abandonaria o ninho antes mesmo que toda a plumagem tivesse se formado em seu frágil corpo, habilitando-o ao voo. A natureza tem caprichos assim, era relativamente franzino, a despeito da corpulência de todos os patriarcas que o precederam.

Devido à determinação do rapaz, a família teve que ceder e começou a preparar a filha para o trono, pois felizmente esta desde cedo demonstrou ser dotada da disposição para manter e gerir o patrimônio familiar. Alguns desconfiavam que ela nasceu menina-homem, coisa que nunca foi provada, apesar das roupas viris que desde criança gostava de vestir. Tinham os dois irmãos apenas um ano de diferença, mas ninguém poderia imaginar indivíduos mais desiguais — uma, a figura da força em miniatura, o outro, um protótipo de homem que, suspeitavam, nunca daria certo. A ver.

Diz certa lenda inglesa da Idade Média, de inspiração celta, que o destino é inexorável: o indivíduo se tornará, de um modo ou de outro, aquilo que já é. Mesmo o fracasso está previsto no plano original, por causa da semente que mais tarde vira mulher, homem, trans, cavalo, orquídea, samambaia ou vírus. Do fado, afirmam os fatalistas de todos os tempos, ninguém escapa. Estêvão decidiu ser artista, a qualquer preço, intuindo no fundo que fora essa a sorte a ele reservada. Desde adolescente frequentou museus do Rio e do mundo, visto que os pais costumavam passar as férias com os filhos na Europa, raramente nos Estados Unidos, que consideravam um tanto vulgar. Além disso, a biblioteca paterna contava com inúmeros livros de arte; ele amava em particular dois grossos tomos, que vieram como suplemento da enciclopédia Larousse, nos quais se podia apreciar as obras-primas consagradas pelo Ocidente, desde a arte rupestre até a modernidade de Picasso, quando nada mais podia ser feito. Todavia, Estêvão tomou para si a tarefa improvável de levar adiante o legado do mestre catalão, quem sabe superando-o. Afinal, trazia em si o gênio da família, que exigia dele ser o melhor, independentemente da carreira que escolhesse.

Teve excelentes professores, primeiro em casa, regiamente pagos como preceptores do futuro artista; depois se inscreveu na Escola de Belas Artes, onde brilhou como pretenso pintor, todos lá antevendo uma carreira bem-sucedida. Mas Estêvão não contava com o fato de que, ao longo dos anos 90, a pintura entraria em decadência: no mundo todo, com poucas exceções ninguém mais via interesse no ato de pintar por pintar. O valor em arte se deslocara para novidades — algumas nem tão novas — como a vídeo-arte, a instalação, a performance e, quem diria, o grafite.

Passados cinco anos depois de obter o diploma sonhado, Estêvão continuava um artista semiconsagrado. Semi porque todos que conheciam seu trabalho louvavam-no como no mínimo original, mas o mercado não conseguia se interessar por uma arte que já nascera velha, por assim dizer, tão antiga quanto a humanidade. Careciam todos agora, galeristas, curadores, mídia, público em geral, da verdadeira novidade, aquela que superasse o último escândalo, levando a engrenagem adiante. Foi aí que Estêvão resolveu colaborar com o destino — se todos os sinais indicavam que seria famoso, por que então não dar uma mãozinha, empurrando a roda da fortuna para que girasse mais rápido? Decidiu fazer uma performance como nunca antes, em lugar algum. Planejou tornar-se mendigo e depois relatar em livro de ouro a experiência da miséria que jamais conhecera na vida. O choque público seria enorme, em especial na alta burguesia, de que legitimamente fazia parte.

Ao saber da decisão, o pai ameaçou deserdá-lo, onde já se viu um Albuquerque. Tampouco adiantou o choro compulsivo da mãe, a repulsa da irmã, que sempre o julgara o idiota da família. Estêvão pegou suas roupas mais usadas, não eram muitas, mas o novo papel social (e artístico, não esqueçamos) não exigia grandes recursos, ao contrário, quanto mais despojado se mostrasse, mais convincente seria. Por assim dizer, no sétimo dia de preparo, afinal desconhecia inteiramente a pobreza e muito mais a indigência, era preciso ensaiar, no sétimo dia caiu em desgraça de cara no mundo. Converteu-se no primeiro desafortunado voluntário da Terra, rindo à toa por estar finalmente sozinho no palco da existência, sem o escudo ou a muleta familiar. Romântico que era, preferiu fazer o maltrapilho solitário, aquele que vive em sua esfera, grunhe palavras, confundindo-se muitas vezes com o louco.

Como saiu sem um tostão de casa, esquecendo intencionalmente sobre o criado-mudo a bela quantia que a mãe protetora lhe reservara para qualquer aperto, necessitou achar comida quando sentiu fome. E aí, como fazer. Deixou com prazer a dignidade de lado e tentou pedir esmola, mas, apesar da magreza, seu tipo não convencia, parecia mais um daqueles malandros que as pessoas espertas evitam. Deambulou por dois dias sem sossego, usando as reservas de energia. Dormia e sonhava com frangos assados, peixes magníficos, massas autenticamente italianas e sobremesas que só a negra Danuza fazia; acordava com o gosto na boca e o ventre vazio, era duríssima a vida mendiga.

A vontade de comer aumentando, criou coragem e abriu sua primeira lata de lixo. Viu então que era de fato um artista, somente um bem verdadeiro suportaria aquilo com desprendimento e elegância. Deixaria tudo mais tarde consignado no livro-memória de sua Experiência número 1, como já a denominava. Estêvão estava certo de que naquele momento inaugurava uma nova obra, algo que humano algum jamais tentara: passar necessidade sem necessidade, sentir deliberadamente na pele a vergasta da pobreza, sendo milionário de berço. No futuro, meus colegas de ofício invejarão a audácia: por que não pensaram nisso antes… talvez porque não tenham como eu dinheiro para esbanjar, vivendo às avessas como mendigo. Mas quando sentiu o cheiro de podre, que jamais chegara a suas narinas com aquela intensidade, o estômago se revolveu por completo. O corpo debilitado era todo sensações, percorria-o uma náusea inusitada, um torpor que o fazia ver o contorno dos objetos fora de foco, como quem toma um ácido poderoso e sente os efeitos muito além do esperado. Tremia, tremia, tremia. Súbito se lembrou de um poema de Manuel Bandeira, lido numa coletânea que pertencia ao pai, poema este que falava de um bicho catando detritos para comer e do horror de descobrir que o tal bicho era um homem… Fechou a lixeira com asco e passou mais um dia esfomeado.

Até então fome era para ele substantivo abstrato, palavra sem correspondência na realidade, pois toda vez que a sensação desagradável advinha era logo saciada. Ninguém nunca lhe explicou como era a existência de quem não tem o que comer, nenhum professor de história ou de ciências sociais ou mesmo de exatas lhe dera a fórmula da vontade incontrolável de devorar sem ter o quê. Aquilo era o oco mais oco que podia imaginar, o vazio absoluto, sem nenhuma garantia de retorno ao bom sentimento de gravidade, que nos salva a todos da demência. O desespero chegou a tal ponto que pensou em abater e se refestelar com um daqueles corpos que pululavam pelo Centro, mas prevaleceu o amor atávico por sua espécie. Além do mais, desde a remota época da colonização, o cristianismo condenava inapelavelmente a antropofagia, a despeito de o próprio Cristo ter oferecido seu sangue e sua carne aos discípulos.

No auge do sofrimento, sorriu beato, enfim alcançava a felicidade de ser outro. Eis a prova definitiva do artista, alguém capaz de levar o dom inato ao extremo, com o risco da própria vida, tal como muitos ousaram antes dele, porém nenhum com tanta audácia. Passou uma tarde inteira se deliciando com aquela alegria de poder viver de sua arte, embora ao avesso do que imaginara. Uma epifania, inesperada como todas. Isso lhe deu forças para abrir outra lata de lixo e fazer a primeira refeição desde que saíra de casa. Por sorte, um restaurante da Lapa, seu bairro preferido para flanar, dândi do infortúnio que se tornara, deitou fora em sacos plásticos os restos do almoço, e ele pôde às cinco da tarde, esganiçado, se deliciar com algo mais ou menos fresco, embora misturado a sujidades. Pouco importava, não era mais o garoto mimado que toda vez que derramava um líquido no tapete ou no sofá gritava o nome da empregada — nunca tinha pegado um pano de limpeza, jamais suas mãos delicadas tinham tocado o nojo do lodo. Foi o melhor repasto de sua vida, porque temperado com o molho da fome concreta. Agora sim, era um homem acabado, homem e artista, no duro. Demasiado humano.A beleza da miséria não se compara nem de longe à miséria da beleza, dizia de si para consigo, como um mantra. Ou:Mais vale um artista pobre do que um pobre artista. Repetia tais frases nada óbvias para que ganhassem algum significado.

Porém, nos dias seguintes não teve a mesma sorte, nem sempre sobrava comida nos restaurantes e, como já estava habituado à penúria, passou a catar de lixeira em lixeira um pedaço de sanduíche aqui, um gole de Coca ali, uma sobra de salada acolá, assim por diante, até que o monstro na barriga deixasse de incomodá-lo. Mas o monstro tinha sete vidas e no dia seguinte voltava ainda mais forte, pedindo mais nutrientes, ao ponto da alucinação.

Foi aí que Estêvão descobriu porque os moradores de rua dormem tanto, um modo de poupar o pouco vigor de que dispõem. Então começou a ficar quase o dia inteiro deitado no leito improvisado com jornais, só acordando para pedir dinheiro ou catar alimento. Felizmente, para sua surpresa, o sistema imunológico se adaptou à nova dieta: nenhuma febre, gripe ou diarreia miraculosamente o acossou. Estou no caminho certo, refletiu aliviado, nenhum mal me atingirá. Viver de restos, quem diria. Jejuar correspondia a um tipo de ascese, uma questão de definir o cardápio adequado, mas quase nunca no caso por livre-opção.

Quando via algum conhecido na rua, escondia o rosto, apesar do orgulho que sentia pela coragem de assumir aquela real condição. Desde o início, determinou que investiria um ano naquele projeto e que de preferência depois não voltaria ao lar, vivendo com seus próprios recursos. Encontraria decerto um modo de sair, por esforço próprio, da privação aguda para o conforto da classe média, tal como seu pai dizia que seu bisavô português conquistara a América, mesmo sendo imigrante pobre. Já Estêvão se transformara em um migrante voluntariamente depauperado, convertido à classe nula em nome da arte, o fabuloso pobre menino rico. A única coisa que o chocava era a indiferença dos transeuntes, ele fazia agora parte de uma população invisível nas grandes cidades do planeta, o que também lhe dava um sentido de missão.

Era emocionante observar o mundo dessa perspectiva, de baixo para cima, e não de cima para baixo como fora acostumado. As pessoas, os veículos e os prédios pareciam muito mais altos, mesmo um rato ou uma barata assomavam ameaçadores, pré-históricos, na calçada onde Estêvão repousava. O ruído da cidade fazia ver as coisas e as cores ainda mais desproporcionais, por um efeito ainda não estudado de estereofonia visual. Sua sensibilidade artística estava sendo afinada com o potente esmeril urbano, dali surgiriam inúmeros outros planos de intervenção estética. Quem sabe, por exemplo, passar alguns meses numa prisão, por um pretexto qualquer, como tentativa de assaltar banco ou sequestrar alguém de minha antiga classe, devaneava entre um sono e outro. Depois escreveria livros como Diário do Assaltante ou Manual de Sequestro para Amadores. Oficialmente, poderia também pleitear uma residência como resistente político na China, havia muitas instituições de fomento para isso; lá encontraria o performista-engajado mundialmente célebre, um modelo de bravura.

Durante esse tempo, ligou apenas uma vez para a mãe, dizendo que estava bem. A coitada vivia a poder de remédios, pois uma pessoa maldosa lhe contara que vira seu filho mendigando, e a pobre senhora quase morreu numa crise hipertensa. Não sentia mais nada, os medicamentos não deixavam, habitava uma zona fora do tempo, a voz do filho lhe pareceu de outro planeta, quem sabe de outra galáxia. Que fizera para merecer isso.

Depois de alguns meses exposto a sol, chuva, poeira, violência da polícia e de bandidos, quase atropelamento etc., Estêvão aceitou finalmente a amizade de um colega de desdita. Gildo parecia meramente interessado no afeto do novo camarada, mas tinha outras intenções. Iniciou Estêvão no consumo do crack, este relutou, porém acabou convencido de que a droga era um atenuante da fome, abrindo as portas para outras percepções. Viciou-se rapidamente e logo precisou traficar para sustentar o luxo de viver drogado, tal como o próprio Gildo. Sobreviveu daquele modo por meses, feliz por ter encontrado um modo único, inimitável, de se tornar um exemplar excepcional da humanidade.

Até que se desentendeu com um dos subchefes do tráfico, ou antes, o mandante ficou contrariado por Estêvão ter consumido a droga para venda sem lhe dar lucro. E assim o imaginativo artista amanheceu queimado na Praça Tiradentes, matéria de capa do jornal Extra. Era enfim, por vias tortas, a ambicionada fama, que poderia ser acompanhada por seus colegas de mendicância, nas manchetes dos próximos dias. Ainda o levaram para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu às queimaduras de primeiro e segundo grau.

Os Albuquerque jamais souberam que fim levou o herdeiro, enterrado como indigente, sem honrar a dinastia do nome. Em algum lugar do planeta dever-se-ia erguer um monumento ao artista anônimo, aquele que morreu no auge de seu experimento, em meio ao lixo, sem atingir o luxo do renome. O que o mísero Estêvão ignorava é que sua performance nada tinha de original, pois já tinha sido realizada nos anos 70 por um artista tcheco, Ludvik Dussék, que passara, em plena ditadura, um mês voluntariamente como pedinte, exilado da vida dita normal, nas ruas hibernais de Praga. Tal como nosso herói, sua pretensão era vaguear também por um ano, mas quando o governo comunista descobriu a façanha, interpretada como protesto político (Não existem desvalidos no comunismo, diziam, que veio para acabar com a miséria do globo.), encarcerou para sempre esse outro artista da fome, que obteve pleno êxito em sua Experiência batizada por ele de número 0, definhando numa cela até a morte. Nem o brasileiro, nem o tcheco entrou infelizmente para o Guia da Arte Moderna e Contemporânea. Daí a urgência de se fazer uma placa que seja em homenagem aos jovens talentos sacrificados.

* EVANDO NASCIMENTO É escritor, ensaísta e professor universitário. Autor, entre outros, de Cantos do mundo (Record) e Cantos profanos (Biblioteca Azul). Este relato integra o livro inédito A desordem das inscrições. Vive no Rio de Janeiro (RJ).

© Evando Nascimento, 2024

Leia ‘Olhares Cruzados’, conto inédito de Evando Nascimento

EVANDO NASCIMENTO *

ilustração ALEX CERVENY **

Ilustríssima, Folha de S. Paulo

13/03/2016 02h08

Abro a janela do quarto, a luz penetra em fachos com violência, estão me vendo. Vou tomar o café da manhã, sei que estão vendo. Sigo para o banheiro, sento no vaso, lavo as mãos, escovo os dentes, tomo um banho primeiro morno, depois frio, ligo, desligo o aquecedor, estão vendo. Ponho a cueca, as calças, a meia, a camisa, o cinto, os sapatos, a gravata, o terno, faço uma ligação para Mirtes, estão vendo e ouvindo. Desço, pego a moto, cruzo rapidamente lentas avenidas, até chegar ao prédio onde trabalho, entro, subo no elevador, mais do que nunca estão vendo, até pedem que sorria. Sorrio e aceno.

Passo o dia inteiro assinando papéis, analisando orçamentos, falando ao celular, tendo reuniões presenciais e em videoconferência, vão vendo e anotando. No almoço, uma pequena pausa nas tarefas, vou com os colegas ao restaurante da esquina, peço o de sempre, depois volto, trabalho, trabalho, trabalho. Já no final da tarde, saio, subo novamente na moto, atravesso parques, tento escapar dos engarrafamentos, seguem me vendo.

Chego a meu prédio, pego a correspondência, troco palavras com o porteiro, não tem jeito: estão vendo. Subo no elevador, abro a porta do apartamento, acendo a luz, observo a sala espaçosa, a estante com livros, o janelão que dá para os flamboyants em flor, a esta hora na escuridão lá fora, verifico se as coisas continuam no lugar, em cada canto, também estão vendo. Tomo o banho da noite, Mirtes liga dizendo que vai passar em casa, preparo um simples espaguete com molho de tomate e manjericão, que ela tanto ama, abro a garrafa de um delicioso borgonha, estão nos vendo.

Vamos para a cama, longos minutos de carinho e tesão, suores, doces palavrões, tapinhas, mordidas no pescoço, na orelha, e o gozo arrebatador, o dela um pouco mais longo, estão vendo e registrando. Meu temor seria se… Ela vai embora, tem muitas atividades na manhã seguinte, dirige uma escola, prefere dormir em casa para poder preparar tudo, beijo-a, volto para a cama, durmo um sono intranquilo –apesar do escuro, estão vendo a noite toda com dispositivo de captação infravermelha.

Nada lhes escapa em meu dia a dia, tudo sob controle, não deixam de ver e ouvir jamais, cada detalhe, cada suspiro. Por enquanto, o sonho é a única coisa que não conseguem observar diretamente, ainda. Preciso tirar férias, não aproveitei as do ano passado, a empresa me exige demais. Já de manhãzinha, logo ao despertar, leio algumas mensagens na tela, respondo, estão com certeza vendo e lendo.

No final de semana, vou com o filho ao Jardim Botânico, onde raízes brotam, frutos apodrecem, pássaros acasalam, orquídeas iluminam as manhãs numa rajada de cores, o vento esparge perfumes; a despeito do cenário bem natural, não há dúvida, estão nos vendo e transcrevendo tudo. Ele é um pré-adolescente, sua mãe e eu nos separamos faz dois anos, de forma amical e dura, a fim de poupá-lo de nossa indiferença dolorida, estavam nos vendo. Explico-lhe tudo o que sei sobre árvores, os nomes, a época de floração, os possíveis frutos, repasso o que aprendi com meu pai. Deveria ter me tornado biólogo, especialista em botânica, amo as plantas –estão vendo–, mas optei por ganhar mais dinheiro como executivo, me formei em economia.

Fabinho faz muitas perguntas, de tudo quer saber, tem uma visão colorida e múltipla do mundo, talvez se torne artista, no mínimo arquiteto, paisagista, gosta de rabiscar figuras, sobretudo vegetais, estão vendo, sim. Não tento influenciá-lo, apenas ponho o que sei, vi, ambicionei a sua disposição. Meu guri é como uma página ainda não escrita, tudo absorve e transforma de imediato. Estão vendo mais uma vez, então aproveitamos para tirar algumas fotos e fazer microvídeos com a câmera.

Vivo uma vida pacata e insatisfatória, como todas talvez, não imagino ninguém plenamente contente com suas pequenas e médias realizações. Acabei não indo muito longe, igual ao comum da gente: várias frustrações, alguns contentamentos, em geral bastante tédio, e estão sempre nos vendo. Já pensei em desistir da vida, não por sofrimento, mas, digamos, por comodidade, daria no mesmo, apenas encurtaria a duração. Porém estavam me vendo e, sem que pedisse, vieram em meu desesperado socorro, um contratempo, não voltei a tentar (disseram que minha existência é demasiado preciosa). Em qualquer situação, lugar, instante, dimensão, estão vendo incessantemente. Sei que planejam instalar um pequeno aparelho em meu cérebro e no de outros para verificar nossos pensamentos se produzindo, têm tecnologia para isso, é questão de prazo e investimento, já estão vendo.

Cheguei a inventar um código hipercifrado para comunicação exclusiva com os íntimos, estavam vendo e decifraram rapidamente. Encontrei, todavia, provisoriamente uma solução: passei a fazer desenhos intrincados, a mais rudimentar das tecnologias, e ainda estão vendo, porém com dificuldade. Ando com um lápis e um bloco de tamanho médio por toda parte, esboço um pássaro, uma palmeira, um par de botas velhas, uma prancha de surfe –meu esporte favorito, quando jovem–, um veículo antiquado, uma cópia de Da Vinci, misturo tudo, invento híbridos, estão vendo, mas não entendem. Procuro assim redesenhar minha vida, embora saiba que estão vendo e revendo, analisando e processando, até chegar a uma solução. Desenhei muito quando adolescente e agora descobri esse modo de despistá-los, praticando uma arte elementar, a única talvez capaz de frustrar suas expectativas. Pois, afinal, para que serve o desenho pelo desenho num mundo hipertecnológico?

Ajudou bastante o fato de ter abandonado toda a parafernália no dia a dia de forma metódica, só uso o indispensável no escritório; em casa, apenas silêncio, concentração, música, leitura, conversa, amor e desenho. Continuam vendo e se espantando por um homem de finanças perder tempo com essas formas toscas. Somente o design inteligente lhes interessa, ou então o projeto para construir a derradeira ultramegatorre na Ásia. Enquanto isso, prefiro traçar um boi, uma pulga, uma folha de relva, uma curva, sobrepondo formas, letras, palavras, sinais, cores –estão vendo?

* EVANDO NASCIMENTO, 55, é escritor e ensaísta, autor de “Cantos Profanos” (Globo) e de “Derrida e a Literatura” (É Realizações).

** ALEX CERVENY, 52, é artista plástico.

© Evando Nascimento, 2024

BABEL REVISITADA

Evando Nascimento

1. Inventaram então de edificar a Torre infinita. Desconheço de quem foi a ideia, se inspirada por deus, homem ou outro qualquer vivente. Só sei que desafiaria terras, mares & céus confundidos. Demasiado alta, indo das fundações ao além do firmamento, furaria o teto das galáxias e tocaria o que não há (o princípio do Nada, de onde tudo proveio). Conforme o plano do arquiteto primordial, seria cilíndrica, inteiriça, porém de uma beleza quase insustentável, no limite do que não se pode conceber. Infraleve.

2. Decretaram que não precisaria de designação, porque nomes são efêmeros como seus autores e proprietários. Bem assentada na cidade, nossa construção seria eterna, sereníssima, imóvel, como nada mais – uma fortaleza contra ventos, tormentas, maremotos, explosões solares, bombardeios quânticos. Num só qualificativo, inabalável. Eia!, exultamos e principiamos a tarefa. E assim quisemos e assim foi feito.

3. Todavia, por um erro de cálculo, no início éramos apenas três vezes três, entre engenheiro, mestre de obra e operários, de ambos os sexos, embora predominasse – como é frequente nesse tipo de empreitada – o elemento viril. Disseram mais tarde os acusadores, de má-fé, que queríamos erguer um monumento à vaidade, para nos fazermos um nome; ora, como declarei há pouco, desprezamos denominações, renomes, nomeadas e demais coisas vãs.

4. A meta era outra: o colosso dispensaria finalmente qualquer divindade, boa ou má, deus, anjo, santo, demônio. Era prodígio exclusivamente nosso, resultado dos trabalhos & dias. Quem não compreendeu isso veio a ser dispensado antes da data-limite, segundo o planejado. Queríamos atingir o que está para além do pensamento e não tem tradução, o ingente portento.

5. O betume serviu de argamassa, a pedra, de tijolo, a cal, de tinta, a prata, de adorno. E assim fomos laborando através dos tempos em prol do Tempo, que se tornaria um dia o único Espaço, por meio do qual chegaríamos aos confins. Mas o problema foi esse, como a obra não tinha hora de terminar, acabamos findando antes do prazo e precisamos nos reproduzir para garantir a continuidade do Projeto. Com o passar dos anos, nos multiplicamos numa espiral de noventa e nove, depois novecentos, novecentos e noventa, em seguida mil, mil e um, mil e cem, um milhão, até perdermos a conta. Somos essencialmente discrepantes.

6. Pois então, ao fim, ao cabo, éramos tão numerosos que a parte da torre-mastro já construída não suportou o peso de tanto povo, com tantos hábitos diferentes, tantas línguas, e desabou. A cidade ruiu junto. Algumas testemunhas falaram de catástrofe natural, outras atribuíram os escombros ao Acaso, outras, por fim, proclamaram a divina intervenção. Um pequeno punhado de sábios, entretanto, garantiu que tudo não passou de confusão humana, descuido, pressa ou má inclinação, e que, desde a noite das eras, nada mais adveio de animado ao mundo além dos bichos, plantas e micróbios. Vige em torno o vazio. Se me é dado emitir opinião, penso que, com efeito, afora a própria natureza, quem sempre ergue ou demole são os homens, figurando as mulheres até recentemente como coadjuvantes.

7. Esta última é a versão mais crível de todas, embora haja crédulos e mistificadores que continuam reafirmando a vingança de um todo-poderoso Deus contra nossa desmedida ambição. Se isso é fato, e muitos juram que é, o Tal sucumbiu junto com o edifício e os séculos. (Ademais, quem propala a descarga de um raio ignora que, de acordo com estudos, coriscos são fenômenos eletromagnéticos na verdade ascendentes, e só por ilusão de ótica imaginamos o contrário; mas, concedo, a matéria é controversa e há muitas pesquisas em curso.) Já os heréticos radicais proferem que a autêntica maravilha são os afetos e as paixões, capazes de configurar universos. Para eles, as verdadeiras torres são internas, as externas são todas factícias.

8. Logo após a derrocada, nos dispersamos sobre a face do minúsculo globo e voltamos a construir, dessa vez, porém, tendas isoladas, choupanas, abrigos, chalés, modestas residências, sobrados de no máximo dois, três andares. Durante milênios, não sobreveio a tentação funesta, e, para os mais talentosos, a restrição foi liberdade. É mais fácil criar a partir do que tem limite do que do infindo – um enorme vão:

9. Agora, depois de incontáveis gerações, voltaram rumores, do Oriente ao Ocidente, sobre gigantescas torres, algumas até geminadas, e já há os que se preparam para a queda, antes mesmo da conclusão. Puro mito.

(11.IX.11)

Em Cantos profanos. São Paulo: Globo (Biblioteca Azul), 2014, p. 21-23.

© Evando Nascimento, 2024

VIDA DE AQUÁRIO

Livremente inspirado

em Henri Matisse.

Não tenho braços nem pernas, somente corpo bojudo e grande boca, com a qual todos aqui de certo modo também respiram. A pele é de cristal levemente azulado, por vezes cinza, a depender da luz incidente. Em dias de muita claridade, quase me confundo com a brancura das cortinas ou o verde do jardim, vidraça sobre vidraça. Posso ser visto como olho reversivo, permitindo contemplar o conteúdo e igualmente mirar o entorno. Em algum momento da jornada, um residente da casa sempre perscruta. São muito curiosos, os homens (estranhos esses meus familiares, vivem da mesma forma encerrados, porém em microespaços cúbicos).

O mais velho pode ficar horas no sofá, admirando o que se passa cá dentro, absorto. Tenho alergia à areia de fundo e a algumas plantas, mas não posso reclamar, ninguém entenderia. Amo a renovação das águas, quando a antiga começa a turvar, pela movimentação dos habitantes e pelo detrito. Durante muito tempo, foram quatro casais com filhotes, de espécies e tamanhos diferentes, dando colorido particular a minha íntima vida, devassada pelo olhar alheio.

Certo dia, colocaram sem querer um que era de briga, foi longa a rinha, não sobrou nenhum dos outros. As crianças choraram demais, os adultos tiveram que me esvaziar por inteiro. Fiquei sem utilidade durante meses, esquecido em armário empoeirado. Até que um dos meninos fez aniversário, deram-lhe um casal dourado e outro vermelho – ganhei segunda existência.

Tenho pavor de gatos, querem sempre me derrubar, para devorar as entranhas, embriões vagando no útero. Felizmente o último que havia morreu faz tempos, de desconhecida enfermidade; antes disso, tentou de todas as maneiras pilhar. Me vinguei com seu fim, agora descanso da vida imóvel que levo, em sono desperto, estado de vivo-morto. O grande temor do cristal é um dia partir de vez, não bastassem os sulcos, veios e rachaduras que congenitamente traz. Sua maior qualidade é também seu mais frágil pendor, qual seja, a delicadeza, sempre a ponto de, eterna iminência. Ninguém nos compreende adequadamente, o que redobra a suscetibilidade.

Outro dia, retiraram todos e colocaram um noviço, invenção translúcida de gênio louco: pode se ver todos os órgãos e suas pulsações, através das invisíveis escamas, quase um irmão. Dizem que é experimento do tio cientista, servirá para pesquisas com moléstias graves. Espero que não transmita nenhuma, careço de águas saudáveis.

Nunca me deram nome, desconfio por quê. Observo tudo em volta, trago comigo a memória do lar, as disputas e as reconciliações, as incertezas e os êxitos, as frustrações, os desejos, a normalidade em suma (aprendo muito com esses dessemelhantes, entre paredes). O reduzido cômodo fornece os limites do universo, fina casca de noz, aprisionado que estou na vítrea condição. Se tivesse um nome, poderia adquirir linguagem e quem sabe vir a falar, como nas fábulas que tantas vezes ouvi. Seria o começo da liberdade, mas para eles o risco é alto, sou transparente arquivo.

Sonho com grandes viagens evasões sem companhia de família num percurso todo meu pelas vias aquosas da terra… estudei catálogos marítimos úmidos roteiros mapas balneários oceanos deltas bacias enseadas baías cascatas uades veredas doces e salgadas para beber de muitas águas… (Sou, ao mesmo tempo, o carcereiro e o prisioneiro infelizmente.) Escapar quase uma arte do outro lado da líquida tela sei exatamente o que quero – o ímpeto vão o mundo largo:

Onde esconderam a chave dos mares?

(19.IV.09)

Em Cantos do mundo (contos). Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 19-23.

© Evando Nascimento, 2024

epígrafe

(infante)

uma vez

o menino não falava

fez-se aniverbal

pois de palavras

carece e unhas

crescem pelos cabelos

a bordo da grande rede

singelo manipulava

o lápis de cor: um sol

uma árvore uma casa

tudo aprende tudo

quer saber de cor

de coração

toca acordeão

sai de beco em beco

adentra a pobreza

da cidadezinha o cerne o oco

aos oito anos à grande cidade

metáfora do mundo

viaja com a família

e não quer voltar:

medo sonho

vontade

tempos depois

tão e tonto investe

o corpo transveste

de comovida beleza;

para trás os barracos

as vielas o limbo

agora noutro espaço

a favela o morro

o zinco

a tela é micro

o mundo é macro

entre uma e outro

a desmedida

de vida & arte

um marco

(09.XI.04)

Em Retrato desnatural. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 13-14.

© Evando Nascimento, 2024

arquivo

(confidencial)

corpo fichário de deleites

suores dissabores humores

alma fichário de centopéia

andorinha estrelas-do-mar